我が家の娘たちがまだ小学生だった頃(約30年前)、私が子どもだった昭和30~40年代の思い出話をすることがよくあった。

「お父さんが子どもの頃は、ハンバーガーやカップラーメンはなかったんだ」「あの頃は2B弾という危険なものが駄菓子屋で売っていて・・・云々」。こういう話は彼女たちにとって、「アンビリバボー」(編集部註:英語で「信じられない」の意)なようで、いつも目を輝かして聞いていた。これを機に「自分史」のような形で子どもたちに「古き佳き昭和」のことを伝えたいと考えるようになった私は、当時、巷で流行り出した”「マイホームページ」なるものを作ってみた。それが現在も運営している「はすぴー倶楽部」誕生の経緯というわけだ。

さて今回は、その「はすぴー倶楽部」のコンセプトのひとつである「アンビリバボーな昭和の暮らし」をいくつか紹介したい。私と同世代の方には、あの頃を回顧しながら共鳴していただければと思う。Z世代の人にとっては、信じがたい話の連続かも知れないが、しばしお付き合いを。

1、ハンバーガーやカップラーメンがなかった

日本にハンバーガーやカップラーメンが誕生したのは昭和30年代後半のことである。当時、アメリカ製のTVアニメ「ポパイ」の中で、ウィンピーが「来週の火曜日には絶対に返すからハンバーガーをおごってくれよ」というセリフがあり「うーむ、アメリカにはハンバーガーという美味そうな食べ物があるらしい。いったいどんなものなのだろう」と思ったものだ。

マクドナルドが銀座に第1号店をオープンした1971(昭和46)年に、さっそくハンバーガーを食べてみたのだが、「実に美味い」と思った。そしてポテトフライ、マックシェークといった今まで口にしたことのない食べ物に、「世の中にこんなに美味いものがあるのか!」と感激したものだ。

同様にカップラーメンが世の中に登場したのも、同じ昭和46年だ。テレビ番組「ヤングOh!Oh!」の中で、スポンサーの商品である「カップヌードル」(日清食品)を盛んに宣伝していた。銀座の歩行者天国で、この商品を食べ歩きするのがオシャレだと言われていた時代だ。

2、セスナ機から広告のビラをまいていた

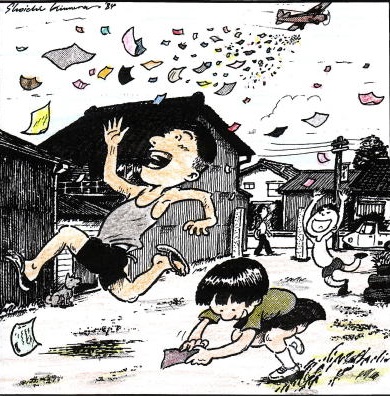

1965(昭和40)年前後だと記憶するが、友だちと缶ケリをしていた時に、軽飛行機が低く飛んできて何やら白いものを撒いている光景を目にした。遠目にはまるで雪でも降ってきたかのように見えた。それらがフワフワと頭上に落ちてきたのは、ちょうど板垣退助の100円札(当時一般的に流通)くらいのサイズの紙切れで、いわゆる「ビラ」というやつだった。

友人の一人がそれを拾い集めだしたのを皮切りに、全員でビラを拾い集めることに熱中した。テレビの普及率がまだ高くない時代だったので、このような宣伝の仕方も効果的だったのだろう。

当時でもゴミを撒き散らしているようにも感じたが、法律上の問題はなかったのだろうか。ちみなにチンドン屋さんやアドバルーンを頻繁に見かけたのもこの頃だ。

ビラ散布も有力な周知手段だった。

3、ティッシュペーパーがなかった

これを言うと驚く人が多いが、昭和30年代までティッシュペーパーは市販されていなかった。1964(昭和39)年にアメリカから「クリネックスティシュー」が輸入されるようになったが、私が小学校に入ったこの時代にはまだまだ高級品だったため、庶民に普及するようになったのは、もっと後になってからだった。

今では当たり前だが「ポップアップ式」という次から次へと紙が出てくる様式も物珍しく感じたものだ。ティッシュペーパーが日常品となるまでは「ちり紙」を持ち歩いていた。「ちり紙」というのは、ゴワゴワした目の粗い質の悪い紙で、別名を「はな紙」「便所紙」とも呼ばれていた。当時はティッシュペーパーを「高級西洋ちり紙」と呼ぶ人もいた。

4、ジーンズを履くのは不良だ

足立区の小学校では区の施設である” 日光林間学園(栃木県日光市)”に「移動教室」と称して、宿泊を伴う野外勉強をしていた。この林間学園に行く際、学校からの注意事項に「Gパンをはいてきてはいけない」と記載されていた。Gパンは今で言う、デニム(あるいはジーンズ)のことであり、当時Gパンをはくのは「不良の証」とさえ言われていた。

私が高校生の頃にGパンはようやく普段着になり、ベルボトム(別名ラッパあるいはパンタロン)という裾の広がったGパンに、「ロンドンブーツ」という踵の高い厚底靴を履くのが流行ったが、振り返るにかなりダサイ。

それどころか、私が中学生の頃には、ラコステ、クロコダイル、アーノルドパーマーなどのトレードマークの入った靴下をはくだけでも不良扱いされた。ついでにエレキギターを弾けば、完全に不良のレッテルが貼られた。ゲームセンターに入ることも、髪の毛が耳にかぶるだけで不良、学校に腕時計を持って行くだけで不良と呼ばれていた。

5、ヘアリンスがなかった

ヘアリンスが登場したのは、1965(昭和40)年のことだそうだ。リンスというのは英語で「すすぐ」という意味なのだが、これを私が知ったのは大人になってからだ。思い出してみると私がリンスを使うようになったのは中学生になってからで、それまではシャンプーだけだった。

さらにもっと幼い頃は石鹸で髪の毛をゴシゴシと洗っていた。今、白髪なのは、この石鹸ゴシゴシの後遺症かも知れない(笑)。ちみなに、母親は粉のシャンプーを使っていたが、いつの間にか容器に入った液体シャンプーを使うようになった。この容器に”水中モーター”をつけて遊んだことも懐かしい思い出だ。

6、FM放送がなかった

NHK-FMの本放送開始は1969(昭和44)年3月。それまではラジオは中波(AM)と短波しかなかった。私がFM放送を聞くようになったのは中学生の頃だが、そのころには「FM東京」も開局していた。AM放送に比べて音質が良く音楽中心のFMを聞くと、それだけで少し大人になった気分だった。この時期には「FMファン」「FMレコパル」という音楽雑誌も創刊され、録音したい番組を事前にチェックしていた。当時はこれを「エアチェック”」と言っていた。ちなみにJ-WAVEの放送開始は1988(昭和63)年というから、私には最近のことのようにも感じる。

音楽の録音は今では簡単なことだが、当時はラジオやレコードプレイヤーに直接、マイクを向けた。周囲の音まで一緒に入ってしまい、こういう時に決まって「ごはんですよぉ」なんて叫ばれてしまう。録音する際には家族の全員に「今から俺はレコードを録音するので静かにしてね」と宣言する必要があった。

7、お菓子はグラム売り

現在ならビスケットやかりんとうが食べたければ、スーパーやコンビニで、それらを1袋ずつ買ってくるが、昭和40年代にはお菓子屋さんに行って、グラム単位で買うのが普通であった。

店内はガラスケースが20種類くらいあり、かりんとう10g〇〇円、ベビーカステラ10g〇〇円、こんぺいとう10g〇〇円という具合にケース毎にラベルが貼ってあり、お客さんは「これを30g、これを50g下さい」と注文する。

店の人は言われたお菓子を小さなシャベルのようなものですくい、紙袋に入れて秤(計量器)で測定する。経験測でわかるらしく秤の目盛りはたいていピッタリだった。

子どもだからと言ってごまかすようなことはなかったし、少しオーバーした時には「ちょっとオマケね」とサービスしてくれた。またお手伝いのご褒美ということで、割れたせんべいなどを貰えたので、お菓子屋さんへの買い物は、当時の子どもにとって嬉しいお使いであった。

アンビリバボーな昭和の暮らしはネタ的にはキリがないので、今回はこのくらいで終わることにして、以下、私の講演の宣伝をさせていただきます。

講演:『振り返ればアンビリバボーな昭和の暮らし』

~何の役にも立たないヤバい昭和B級話~

日時:2025年3月30日(日)14~16時

会場:亀有地区センター大ホール(葛飾区亀有3-26-1 リリオ館7階)

入場料:200円

主催:葛飾区郷土と天文の博物館